Sokol mi guarda truce, dietro una nuvola di fumo pesante di tabacco prodotto in casa. «Non hanno fatto un affare a mettersi contro di “loro”, li conosco, Ssono un fis potente, hanno molti uomini». Il commento riguarda un fatto di sangue avvenuto da pochi giorni e che ha messo in crisi un villaggio di 400 anime: un assassinio per futili motivi, ma adesso la famiglia del morto vorrà “prendere il sangue”, vendicarsi, ovvero fare gjakmarrja.

Così nascono le faide fra le famiglie, nel nord dell’Albania. E così continuano per decenni, tra uccisioni reciproche. Lo sguardo è di chi la sa lunga, perché l’ha vissuta e la vive sulla sua pelle, la spietatezza della faida. È un brigante di altri tempi, Sokol: sotto i baffi mal curati scintilla un dente d’oro. E un ultimo commento: «Bisogna sempre sapere contro chi ci si va a mettere».

Più fanti da sacrificare

La vendetta, nella tradizione, è una vera e propria guerra: vince chi ha numericamente più fanti da sacrificare, spingendo l’altro a ritirarsi, pena l’annientamento della famiglia. Uno per uno, uccisione per uccisione e ferimento per ferimento, le fila degli uomini della famiglia si assottigliano progressivamente. E nella società tradizionale agricola albanese, significa avere meno braccia per il lavoro nei campi e per il sostentamento della famiglia. “Un uomo per un uomo”: questa è d’altronde la regola che detta la tradizione, il Kanun, il canone, l’insieme di leggi tramandate per oltre mille anni, uno dei codici normativi consuetudinari più antichi d’Europa.

Il prete del quartiere di Bardhaj, periferia di Scutari, sussurra preoccupato: «Gli “altri” hanno mandato un portavoce; hanno perso un ragazzo di vent’anni, quindi prenderanno un ragazzo sotto i trent’anni». Sembra una barbarie, ma la gjakmarrja, ovvero la presa del sangue, era un vero e proprio istituto di controllo sociale e dovere morale del membro di una comunità. In passato, prendere il sangue di colui che l’aveva versato non aveva a che fare con la cieca vendetta, ma con il ristabilimento di un ordine sociale, alterato e distrutto in occasione del primo assassinio.

Ancora oggi, si registra una forte pressione sociale, da parte delle comunità più tradizionali del paese, nei confronti di colui che deve “prendere il sangue”, affinché chiuda al più presto la faccenda, ristabilendo il suo onore. In un primo momento, anticamente, veniva ucciso solo colui che compiva l’omicidio; solo in un secondo momento, per “facilitare” il compito al “giustiziere”, si permise di uccidere qualsiasi membro maschio della famiglia dell’assassino.

In una società clanica, del resto, la responsabilità non è individuale, ma collettiva, della famiglia: non vige il principio di responsabilità penale individuale; di un atto disonorevole rispondono tutti in maniera solidaristica.

In origine rimanevano intoccabili donne e bambini: il cerimoniale della vendetta di sangue era fortemente codificato, il corpo andava sistemato, il giustiziere doveva dichiarare pubblicamente l’uccisione e partecipare ai funerali del morto e a quel punto aspettava nuovamente all’altra famiglia decidere se perdonare, considerare la faida patta oppure emettere vendetta. Ma queste regole così antiche, proprie di un’Albania ancestrale,oggi si sovrappongono ad altre fedeltà, e si confondono con altre strutture sociali; ora c’è uno stato che impone la legge e lo stato di diritto, mentre la polizia e le emigrazioni hanno distrutto le strutture sociali, che ponevano freni alla vendetta di sangue. Oggi è l’anarchia della modernità.

Uomini dalle punte lunghe

Seduti nel salotto d’onore (gli ospiti sono semidei, nella tradizione albanese) ci guardiamo intorno, mentre le donne servono caffè e rakji, il liquore locale, cercando di scomparire il più in fretta possibile. Ci hanno accompagnato uomini distinti, lunghi paltò e scarpe a punta lunghissime, «più la punta delle scarpe è lunga più l’uomo è potente, è una cosa che forse abbiamo preso dai turchi», aveva raccontato qualcuno, un giorno, scherzando.

I L. – fis (famiglia allargata) di Velipoja – sono sei fratelli ed è ancora vivo il capostipite, il padre di 92 anni, sorretto da un bastone, in testa il tipico cappellino di lana dei contadini che ricorda la forma di un guscio d’uovo, indosso un altrettanto bianco gilet. Si avvicina alla sua poltrona, lento, tutti si alzano per rispetto e lui apostrofa con il saluto tradizionale: «A je burre? Sei un uomo?».

Lo sguardo si sofferma più lentamente su di me, donna e giovane; che ci fai qui, sembra chiedere, ma sono ospite quindi degna di tutti gli onori. «Sono italiani, della Caritas – spiega uno degli uomini dalle scarpe a punta –, si occupano delle famiglie “in sangue”». «Bene, bene, siete nel posto giusto allora», commenta il vecchio prima di accomodarsi.

Le domande di rito dell’accoglienza («Come stai? Come va il lavoro? Come sta la famiglia?») saltano tra le bocche dei presenti, a nessuno interessa la risposta ma il cerimoniale richiede questo finto interessamento. Nel frattempo dalla porta progressivamente entrano i sei fratelli, sullo stipite un fucile, calcio in legno e strane decorazioni, sembra risalire almeno alla prima guerra mondiale. Attacca il più anziano degli uomini in paltò: «La procedura è questa: ci recheremo la prossima settimana a casa degli “altri”, ci sarà anche la madre del bambino, lei è molto rancorosa, non vorrebbe dare la besa (la parola), ma nessun uomo la sostiene, dovrà rassegnarsi, sanno tutti che è stato un incidente, ma il suo odio farà salire il prezzo del sangue». Uno dei fratelli interviene: «Ma che cosa dice il kanun della Mirdita riguardo agli incidenti? Noi siamo te ngujuar (inchiodati) ormai da due anni, credo che abbiamo aspettato abbastanza, ora vogliamo fare il pajtjmi (la riconciliazione)!».

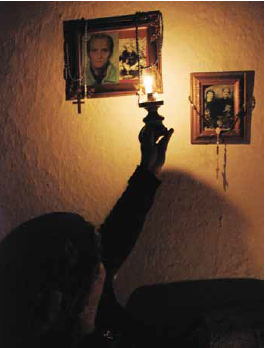

Il kanun è un codice di leggi e come tale accessibile a pochi esperti, ai “giuristi” che lo conoscono e lo interpretano, i barajktar, classici azzeccagarbugli, allo sguardo straniero, mediatori tradizionali dall’autorità indiscutibile per le famiglie in sangue, spesso truffatori per le autorità albanesi e straniere.Alcune regole però sono conosciute da tutti: quando ci scappa il morto bisogna chiudersi in casa, la casa è intoccabile, nessuno può penetrarvi per prendere la vendetta, la famiglia è al sicuro fra le sue mura. Uscire, al contrario, significa rischiare la vendetta dell’altra famiglia. Però rinserrarsi significa anche non lavorare, non andare a scuola, essere inchiodati a uno spazio chiuso in cui la povertà, l’ignoranza, la depressione e l’alcolismo lasciano presto spazio alla violenza su se stessi e sui propri famigliari.

Recarti incatenato

Manifestazione contro la gjakmarrjesLa vicenda degli L. è cominciata nel 2009: un bambino in bicicletta viene accidentalmente investito, da quel momento circa 50 persone, tra cui una quindicina di minorenni, hanno dovuto congelare la propria vita, chiudendosi in casa. «La situazione è complicata – riassume un primo barajktar, con aria di chi si sente depositario di una conoscenza incontestabile –; era solo un bambino, il fatto è grave… C’è voluto del tempo per la mediazione, faremo il rito tradizionale. Tu – intima al fratello che ha fatto l’incidente – dovrai recarti dall’altra famiglia incatenato; una volta da “loro”, dovrai inginocchiarti e saranno “loro” a scioglierti le catene, ti faranno alzare e a quel punto vi scambierete il sangue e sarete affratellati, ci servirà anche un prete». «Non dovrebbero porre ulteriori problemi, siete rimasti chiusi abbastanza, bisogna applicare il kanun di Lek Dukagjini e non ci sono norme che prevedono la vendetta per morti colpose», replica un altro barajktar, ma il primo non ci sta a veder sminuito il proprio lavoro di mediazione. «Ma quale kanun di Lek Dukagjini? Si applica quello della Mirdita, all’articolo tal dei tali…».

Il discorso scivola in un dibattito giurisprudenziale. Un codice orale antico più di mille anni regola ancora la vita di persone che vivono in uno stato moderno, che dovrebbe essere “di diritto”. «In Albania abbiamo spesso introdotto norme dei codici occidentali, penale, civile… Ma ci siamo chiesti che cos’era la giustizia per gli albanesi?», si è interrogato più volte Ismet Elezi, professore di diritto penale all’Università di Tirana, autore di numerosi articoli dell’attuale codice penale. «Abbiamo lasciato indietro una parte del paese, strati della popolazione emarginati, che vivono in aree in cui lo stato è sempre stato molto assente. E quando è stato presente, come nel periodo comunista, è stato oppressivo. Queste persone riconoscono solo l’autorità su se stessi che la loro “onorabilità” concede loro; a questi codici rispondono, non allo stato, né alle sue istituzioni, né alla sua giustizia in cui, in fondo, non credono e che non riconoscono», aggiunge padre Nikolla, sacerdote ortodosso di Scutari.

La linea del latte

La gjakmarrja è un fenomeno che riguarda una minoranza della popolazione albanese, emarginata per ragioni geografiche, economiche e culturali. E finisce per alimentare l’emarginazione stessa, costringendo le famiglie a fuggire, a nascondersi dallo stato. Spesso le famiglie coinvolte non si registrano nel comune in cui si trasferiscono; in ragione della loro situazione di chiusura, non accedono ai pochi servizi sociali messi in piedi dallo stato; spesso i bambini non vanno a scuola. Fantasmi nella loro stesso paese, che nega o minimizza il fenomeno, che secondo alcune stime interessa direttamente circa 300-400 famiglie, per un totale di circa duemila persone, nell’intero territorio albanese, con una concentrazione più spiccata nel nord.

Manifestazione contro la gjakmarrjaIntanto la riunione degli L. procede con il consulto dei barajktar; le donne dalla cucina cercano di seguire le conversazioni senza farsi notare, la vendetta di sangue non è affare loro, non possono esserne vittime. Essa si esplica sempre lungo la linea maschile, chiamata appunto “linea del sangue”.

La “linea del latte”, invece, quella materna, non viene coinvolta. Eppure sono le madri, con le loro urla tradizionali, ad accogliere le bare dei figli, dei

mariti e dei fratelli quando il sangue è stato preso. Le donne non decidono ma sono spesso la chiave di volta di molte faide fra famiglie; sono spesso

loro a invocare il perdono o la vendetta, sono le depositarie del focolare famigliare, decidono di crescere i figli nell’odio o nel perdono.

Le donne. Come Vitore. Il cui marito è in carcere, ha ucciso il cugino con un coltello per motivi di terra davanti alla sua famiglia sgomenta. I suoi capelli ricci rossi, i suoi occhi chiari ma decisi, le mani rugose e stanche, tutto nel corpo parla della sua forza esteriore e interiore. «Il conflitto con i cugini è ancora molto acceso, nonostante mio marito sia in carcere e stia scontando la sua pena; inoltre siamo parenti e viviamo vicini. Avevo paura che facessero qualcosa ai miei figli, sono solo bambini, non dovrebbero toccarli ma non si può sapere più niente, le vecchie regole non valgono più… Così ho deciso di andare da “loro”. Avevo paura anche per me stessa, ma l’esigenza di proteggere i miei figli mi ha dato la forza. So che di queste cose le donne non dovrebbero occuparsi, mi hanno detto che non potevo io, donna, chiedere la riconciliazione. Ma ho risposto che non me ne sarei andata finché non avessero dato la besa almeno per i miei figli».

La besa è l’istituto più sacro della cultura tradizionale albanese: è la parola data, ciò su cui si basa l’onore. In una società prevalentemente orale, rappresentava il sigillo dei patti intercorsi fra le parti. E nella gjakmarrja è ancora oggi la promessa che nessun male verrà fatto a coloro a cui viene accordata, o che la riconciliazione è avvenuta e il conflitto può dirsi concluso. «Alla fine – rivela Vitore – hanno dovuto cedere. Mi hanno detto che ero una vera burrnesh (espressione intraducibile, indica una donna che possiede caratteristiche maschili quali l’onorabilità e il coraggio, nda). Adesso mio figlio può andare a scuola, uscire a giocare con gli amici. Ne ha bisogno, è solo un bambino». E Klisman, il figlio di Sokol, ribadisce e chiarisce il concetto: «Mi devono ammazzare? Accadrà come Dio vorrà, ho una vita sola e non ho più voglia di stare chiuso in casa. Voglio uscire a prendere il caffé, a vedere le ragazze. “Loro” prenderanno il nostro sangue, ma non l’avranno vinta sulla mia voglia di vivere».

Tratto da Italia Caritas

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!